今回はたま~にお届けしている少し社会派な内容です

国内で販売されている国産・輸入バイクの中で最も人気を博しているのが126cc~250ccクラスの軽二輪車に分類されるクラスです。

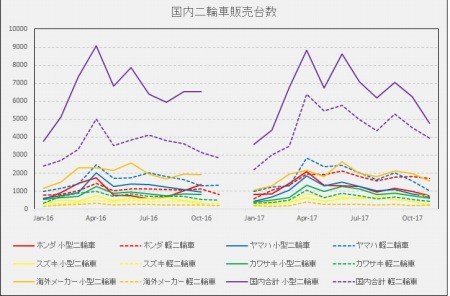

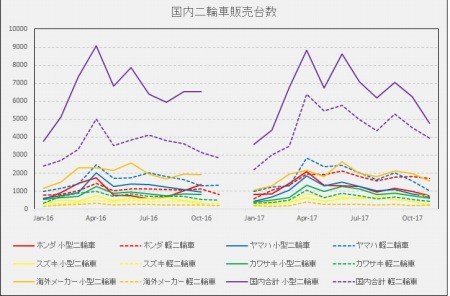

2016-2017年で国内で販売された国内4メーカーと海外メーカー(こちらは合計)の販売台数のデータが一部を除いて公開されていたので数字を拾って推移をグラフにまとめてみました。

国内外メーカー別販売台数推移 posted by (C)MOTOARCADIA

ホンダは熊本震災の影響で二輪の基幹工場となる熊本製作所の操業が停まっていた影響もあって、この2年間はヤマハが実質的にシェア1位となりました。

そしてカワサキって現在、国内第3位のシェアを誇っていたんですね、知らんかったー

2017年の昨年1年間で国内で生産された排気量別の生産台数推移をみると、この軽二輪車クラスは1万台に届かない7000台ペース/年の推移となっていますが(※ グラフ中のグレーの線)、これには海外生産分のいわゆる逆輸入車は含まれていません。

2016-17_国内二輪車生産台数推移 posted by (C)MOTOARCADIA

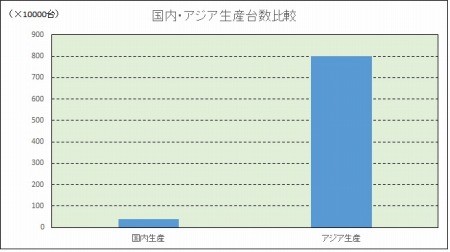

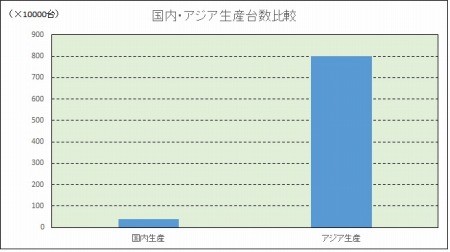

ちなみに逆輸入車の排気量別の輸入台数実績を調べてみましたが公に公開されている詳細なデータが無かったので、データが公表されていた2017年1月~9月の50ccを除く国内生産分とアジア生産分を参考に単純比較してみました。

2016_17_日本_アジア二輪車生産台数比較 posted by (C)MOTOARCADIA

これを見ると桁違いの生産台数差を見て取れると思います

これが全て軽二輪車クラスという訳ではありませんが、アジアでは125cc~250ccに相当するクラスが人気を占めるので参考になるかと思います。

と、長~い前置きをしましたが、この内容はここ1年以内のバイク雑誌や二輪ジャーナリストの方の多くがデータや私見を交えてこの話題に触れていますので、そちらを調べて頂くとして今回はこの250ccクラスのフルカウル付きロードモデルについてボクの私見を交えて考察してみたいと思います。

このクラスの中からフルカウル付きロードモデルに絞って注目してみると、2008年に登場したカワサキNinja250がこのクラスのブームに先鞭をつけたのはご承知の通り。

並列2気筒エンジンを搭載したZZR250を始祖とするNinja250はこのクラスで唯一無二な存在でしたが、2012年に2代目となるモデルの登場を機に主に東南アジア市場での人気が高まります。

2008ninja_2017nInja250 posted by (C)MOTOARCADIA

この流れを受けてホンダから対抗馬としてCBR250Rが投入されるきっかけとなり、一気に国内でも平成の250ccスーパースポーツブームが巻き起こりました。

このCBR250Rは単気筒エンジンでNinja250に比べてアンダーパワーでしたが、本家のCBR1000RRのエンジンパーツを流用した1/4スケールエンジンという位置付けで東南アジア市場でワンメイクレースも開催された事から一気に250ccスーパースポーツ=モータースポーツのイメージが高まりました。

これがアジアで現在大人気の250ccプロダクションレース(東南アジアではAP250,日本ではJP250)の人気へと繋がっていきます。

このCBR250Rの人気を受けて立つカワサキからも単気筒エンジンを採用したNinja250SLが登場しますが、こちらはあまり人気につながらず、Ninja250の存在感が余計に際立つ結果となります。

cbr250r_ninja250sl posted by (C)MOTOARCADIA

この250ccクラスの人気を他のメーカーが黙って見ている訳はありません。

ヤマハからはNinja250の最高出力(32PS)を上回る最高出力(36PS)を発揮する新開発の2気筒エンジンを完全新設計となる車体に搭載したYZF-R25(YZF-R3)を引っさげて250ccクラスに殴り込み

『毎日がスポーツ』をコンセプトに瞬く間に日本でも東南アジアでも250cクラスの勢力図を塗り替える事に成功します

こうなるとワンメイクレースを開催しているとはいえ、AP250レースは2気筒でなければ勝てない状況にホンダからは新開発の2気筒エンジンを搭載した完全新設計の新型のCBR250RRが登場する事になります。

明らかにAP250レース制覇を目標にメーカーチューンドマシンともいうべき、最高出力(38PS)を発揮するエンジンと倒立フロントフォークやプレミアムモデルであるRC213V-Sからのフィードバックとなる電子制御技術をテンコ盛りしてYZF-R25の牙城を崩しにかかります。

yzfr25_cbr250rr posted by (C)MOTOARCADIA

果たしてこの使命は完全に成功し、2017年のAP250レースでデビューイヤーにも関わらず、パーフェクトウィンを飾る事になりました

そしてCBR250RRの登場から1年後、カワサキからは第3世代ともいうべき新型のNinja250が発表されたのは自然の流れか

エンジンも車体も完全新設計でCBR250RRをも凌駕する39PSを発揮

お節介かもしれませんが次に登場する競合モデルは40PS台に到達するのは確実な情勢です。

大昔のトヨタ・カローラとニッサン・サニーのCMコピーではありませんが、「隣の家の車が小さく見えます」と1PSでもライバルを上回る性能を発揮すべく、メーカーの意地の張り合いが続きそうです

ライバルからたった1PSを超える為にこのクラスでは致命的となる価格上昇を招くのは望むところではありませんが、冒頭のアジア市場での人気と販売台数を考えると価格上昇も最小限に抑える事ができちゃうのかな

こうなると我々日本のユーザー…というか東南アジア市場のユーザーが期待するのは新型のヤマハYZF-R25と既存モデルを追いかけるスズキからのスーパースポーツ250の登場です。

スズキは現在、中国で生産されている2気筒のGSR250をベースにGSX250Rがラインナップされていますが、2気筒エンジンとはいうもののSOHCで最高出力も24PSと現在盛り上がっているスーパースポーツ250cc戦線からは一歩引いた立ち位置にいます。

車名からも分かる通り、同社のスーパーバイク系の系譜である『GSX-R』とはなっていないので最後発で『GSX-R250R』として登場してくる事が期待されています。

gsx250r_cbr250rr posted by (C)MOTOARCADIA

また現在、好調な販売台数を誇るヤマハYZF-R25も2017年に登場したCBR250RRによって主戦場であるAP250レースで全く勝てない状況に追い込まれました。

メーカー間にはCBR250RRはレース車,ヤマハYZF-R25やカワサキNinja250はストリートモデルという棲み分けの意識があるのかもしれませんが、ユーザーはその様なメーカーの思惑は考慮してくれずに特に東南アジア市場のユーザーは純粋に速いバイクは良いバイクでその結果、売れるバイクという意識が先行するのでどうしてもライバルメーカーを凌駕するスペックを意識せざるを得ません。

また欧州のKTMはインドの【BAJAJ(バジャージ)社】に委託してモト3クラスのレプリカモデルである単気筒モデルの『RC250』を、BMWは排気量は異なりますがKTMと同じくインドの【TVS社】に委託して、今回のテーマとなる250ccを超える310cc単気筒エンジンの『G310R』をエントリーモデルとして世界市場に投入し始めてバリエーションを増やしています。

ktmrc250_g310r posted by (C)MOTOARCADIA

これら250ccスーパースポーツは東南アジア市場にとっては手の届く範囲で購入できる最高峰モデル(日本での1000cc級スーパースポーツ相当),欧州メーカーにとっては世界戦略のためのエントリーモデル,そして日本ではバイクビギナーにとってのエントリーモデルであると同時に複数所有者にとってのセカンドバイクという用いられ方が多いのが特徴です。

いずれのメーカーも車両価格を抑える為にコスト(人件費や材料費)が安い

東南アジアやインド,中国で生産しているのが特徴です。

東南アジアやインド,中国で生産しているのが特徴です。

では、なぜにこの250ccスーパースポーツが世界中で人気になっているかというと、これはヤマハYZF-R25が掲げているキャッチコピー『毎日乗れるスポーツ』が一番端的に表現していると思われます。

ボクも実際に1000cc級のスーパースポーツであるMV AGUSTA F4とヤマハYZF-R25を所有していますが、MV AGUSTA F4ではその性能を持て余してしまい全開走行なんてとても出来ません

その点、YZF-R25は躊躇なく全開走行する事ができ、軽やかに操安できるので絶対性能や速度域がF4に対して劣っていても乗っていて楽しいんです

まさしく現在の250cc人気の秘密はココにあるのではないでしょうか

ビギナーにとっては怖さを感じることなく操作できる絶妙な動力性能であり、ベテランでも不足を感じることなくフルに性能を満喫できる動力性能はまさにファン・トゥ・ライド

そして日本市場に限れば車検が不要でランニングコストが安く、高速道路にも乗れる事から日常で使用するには不足はありません。

アンダーボーンフレームのいわゆるカブタイプが主流(主に125cc)だった東南アジア市場にとっては、カブタイプからステップアップするのにいきなり600cc級のスーパースポーツクラスではなく、ワンクッション入れる事で現実的な選択肢となり得ます。

そして前述のAP250レースの開催により各メーカーが開発や販売に注力する事で、相乗効果が生まれる事になっています。

個人的には鈴鹿4耐レースなどのプロダクションレースも長らく新型モデルが登場しないST600ccクラスに代わってバラエティー豊かなメーカーや最新モデルが揃う250ccクラス(エンジン形式で排気量や車重ハンデ有り)に変更してしまえば良いのに…と思います

ちょっと脱線してしまいましたが、今後も日本国内での250ccフルカウルスポーツ車の人気を持続するためにメーカーに提案したい事は2つ。

1つ目は車両価格を60万円代に抑える事。

2つ目は製造品質を高める事。

です。

1つ目の価格はホンダCBR250RRの様に価格上昇に繋がる過剰な装備やデバイスの必要性を吟味して日本にせよ東南アジアにせよ、買えない価格帯のモデルばかりにならない様に留意する事。

AP250クラスのレギュレーションを調べていませんが、このままメーカー間の開発競争が過熱すると1980年代の国内での250cc戦争の様に次はアルミフレーム採用車や4気筒エンジン採用車の登場が考えられます。

これらは価格上昇に直結するので、AP250クラスなどのレギュレーションで規制して行き過ぎた開発競争とコスト上昇を抑えて欲しいトコロ。

2つ目は価格とは相反するものですが、メイドインジャパンの製品に慣れた日本のユーザーにとっては現在の東南アジア製の作り込みがやや雑なトコロは気になるものがあります

使用するにあたって何ら不足はないのですが、どうしても部品同士のクリアランスや材質の選択,部品公差というものがメイドインジャパンに比べて劣って見えます

特に250ccといえどもDOHC四気筒で20000rpm近くも回してパワー を絞り出していた1980年代に勃発したHY戦争当時の超高性能な4ストクォーターを知っている世代としては現代の250ccフルカウルスポーツクラスの作りのチープさは否めません

を絞り出していた1980年代に勃発したHY戦争当時の超高性能な4ストクォーターを知っている世代としては現代の250ccフルカウルスポーツクラスの作りのチープさは否めません

これらは人気の高まりと共に国内外のパーツメーカーからより高い品質や性能のアフターパーツが登場しているのでカスタマズを楽しむという方法もありますが、コストを抑えて楽しむという趣旨からはやや遠ざかってしまうので、できればメーカー純正でもう少しクオリティーを高めて欲しいトコロ。

ボクの様にアラフィフになるともう、1000cc級のスーパースポーツの性能を思い切って楽しむ事は体力的にも社会的立場からもできず、盆栽化する事はご同輩共通の悩みだと思います。

性能も車体サイズもコストもベストバランスで純粋にライディングを楽しむ事に注力できるこの250ccフルカウルスポーツ車にしばらく注目 ですぞ

ですぞ

個人的には一時、噂に上がったホンダVTR250SPなんかが登場してくれると嬉しいんだけどね

MOTOARCADIAは『にほんブログ村』に参加しています。

いつも当ブログを訪問して下さるマニアックな方はお気に入り登録後に下のボタンをポチッと,偶然当ブログに辿り着いてご覧になったブログ内容が気に入った方も下のボタンをポチッと押してランクアップにご協力をお願いします。

にほんブログ村

またfacebookもやっています。

是非、下の『いいね!』ボタンを押してお友達にシェアをお願いします。

当ブログをスマートフォンで閲覧される場合は写真が縦長ぎみに表示されることがあります。その場合はスマートフォンを横向きにして閲覧下さい。

国内で販売されている国産・輸入バイクの中で最も人気を博しているのが126cc~250ccクラスの軽二輪車に分類されるクラスです。

2016-2017年で国内で販売された国内4メーカーと海外メーカー(こちらは合計)の販売台数のデータが一部を除いて公開されていたので数字を拾って推移をグラフにまとめてみました。

国内外メーカー別販売台数推移 posted by (C)MOTOARCADIA

ホンダは熊本震災の影響で二輪の基幹工場となる熊本製作所の操業が停まっていた影響もあって、この2年間はヤマハが実質的にシェア1位となりました。

そしてカワサキって現在、国内第3位のシェアを誇っていたんですね、知らんかったー

2017年の昨年1年間で国内で生産された排気量別の生産台数推移をみると、この軽二輪車クラスは1万台に届かない7000台ペース/年の推移となっていますが(※ グラフ中のグレーの線)、これには海外生産分のいわゆる逆輸入車は含まれていません。

2016-17_国内二輪車生産台数推移 posted by (C)MOTOARCADIA

ちなみに逆輸入車の排気量別の輸入台数実績を調べてみましたが公に公開されている詳細なデータが無かったので、データが公表されていた2017年1月~9月の50ccを除く国内生産分とアジア生産分を参考に単純比較してみました。

2016_17_日本_アジア二輪車生産台数比較 posted by (C)MOTOARCADIA

これを見ると桁違いの生産台数差を見て取れると思います

これが全て軽二輪車クラスという訳ではありませんが、アジアでは125cc~250ccに相当するクラスが人気を占めるので参考になるかと思います。

と、長~い前置きをしましたが、この内容はここ1年以内のバイク雑誌や二輪ジャーナリストの方の多くがデータや私見を交えてこの話題に触れていますので、そちらを調べて頂くとして今回はこの250ccクラスのフルカウル付きロードモデルについてボクの私見を交えて考察してみたいと思います。

このクラスの中からフルカウル付きロードモデルに絞って注目してみると、2008年に登場したカワサキNinja250がこのクラスのブームに先鞭をつけたのはご承知の通り。

並列2気筒エンジンを搭載したZZR250を始祖とするNinja250はこのクラスで唯一無二な存在でしたが、2012年に2代目となるモデルの登場を機に主に東南アジア市場での人気が高まります。

2008ninja_2017nInja250 posted by (C)MOTOARCADIA

この流れを受けてホンダから対抗馬としてCBR250Rが投入されるきっかけとなり、一気に国内でも平成の250ccスーパースポーツブームが巻き起こりました。

このCBR250Rは単気筒エンジンでNinja250に比べてアンダーパワーでしたが、本家のCBR1000RRのエンジンパーツを流用した1/4スケールエンジンという位置付けで東南アジア市場でワンメイクレースも開催された事から一気に250ccスーパースポーツ=モータースポーツのイメージが高まりました。

これがアジアで現在大人気の250ccプロダクションレース(東南アジアではAP250,日本ではJP250)の人気へと繋がっていきます。

このCBR250Rの人気を受けて立つカワサキからも単気筒エンジンを採用したNinja250SLが登場しますが、こちらはあまり人気につながらず、Ninja250の存在感が余計に際立つ結果となります。

cbr250r_ninja250sl posted by (C)MOTOARCADIA

この250ccクラスの人気を他のメーカーが黙って見ている訳はありません。

ヤマハからはNinja250の最高出力(32PS)を上回る最高出力(36PS)を発揮する新開発の2気筒エンジンを完全新設計となる車体に搭載したYZF-R25(YZF-R3)を引っさげて250ccクラスに殴り込み

『毎日がスポーツ』をコンセプトに瞬く間に日本でも東南アジアでも250cクラスの勢力図を塗り替える事に成功します

こうなるとワンメイクレースを開催しているとはいえ、AP250レースは2気筒でなければ勝てない状況にホンダからは新開発の2気筒エンジンを搭載した完全新設計の新型のCBR250RRが登場する事になります。

明らかにAP250レース制覇を目標にメーカーチューンドマシンともいうべき、最高出力(38PS)を発揮するエンジンと倒立フロントフォークやプレミアムモデルであるRC213V-Sからのフィードバックとなる電子制御技術をテンコ盛りしてYZF-R25の牙城を崩しにかかります。

yzfr25_cbr250rr posted by (C)MOTOARCADIA

果たしてこの使命は完全に成功し、2017年のAP250レースでデビューイヤーにも関わらず、パーフェクトウィンを飾る事になりました

そしてCBR250RRの登場から1年後、カワサキからは第3世代ともいうべき新型のNinja250が発表されたのは自然の流れか

エンジンも車体も完全新設計でCBR250RRをも凌駕する39PSを発揮

お節介かもしれませんが次に登場する競合モデルは40PS台に到達するのは確実な情勢です。

大昔のトヨタ・カローラとニッサン・サニーのCMコピーではありませんが、「隣の家の車が小さく見えます」と1PSでもライバルを上回る性能を発揮すべく、メーカーの意地の張り合いが続きそうです

ライバルからたった1PSを超える為にこのクラスでは致命的となる価格上昇を招くのは望むところではありませんが、冒頭のアジア市場での人気と販売台数を考えると価格上昇も最小限に抑える事ができちゃうのかな

こうなると我々日本のユーザー…というか東南アジア市場のユーザーが期待するのは新型のヤマハYZF-R25と既存モデルを追いかけるスズキからのスーパースポーツ250の登場です。

スズキは現在、中国で生産されている2気筒のGSR250をベースにGSX250Rがラインナップされていますが、2気筒エンジンとはいうもののSOHCで最高出力も24PSと現在盛り上がっているスーパースポーツ250cc戦線からは一歩引いた立ち位置にいます。

車名からも分かる通り、同社のスーパーバイク系の系譜である『GSX-R』とはなっていないので最後発で『GSX-R250R』として登場してくる事が期待されています。

gsx250r_cbr250rr posted by (C)MOTOARCADIA

また現在、好調な販売台数を誇るヤマハYZF-R25も2017年に登場したCBR250RRによって主戦場であるAP250レースで全く勝てない状況に追い込まれました。

メーカー間にはCBR250RRはレース車,ヤマハYZF-R25やカワサキNinja250はストリートモデルという棲み分けの意識があるのかもしれませんが、ユーザーはその様なメーカーの思惑は考慮してくれずに特に東南アジア市場のユーザーは純粋に速いバイクは良いバイクでその結果、売れるバイクという意識が先行するのでどうしてもライバルメーカーを凌駕するスペックを意識せざるを得ません。

また欧州のKTMはインドの【BAJAJ(バジャージ)社】に委託してモト3クラスのレプリカモデルである単気筒モデルの『RC250』を、BMWは排気量は異なりますがKTMと同じくインドの【TVS社】に委託して、今回のテーマとなる250ccを超える310cc単気筒エンジンの『G310R』をエントリーモデルとして世界市場に投入し始めてバリエーションを増やしています。

ktmrc250_g310r posted by (C)MOTOARCADIA

これら250ccスーパースポーツは東南アジア市場にとっては手の届く範囲で購入できる最高峰モデル(日本での1000cc級スーパースポーツ相当),欧州メーカーにとっては世界戦略のためのエントリーモデル,そして日本ではバイクビギナーにとってのエントリーモデルであると同時に複数所有者にとってのセカンドバイクという用いられ方が多いのが特徴です。

いずれのメーカーも車両価格を抑える為にコスト(人件費や材料費)が安い

東南アジアやインド,中国で生産しているのが特徴です。

東南アジアやインド,中国で生産しているのが特徴です。では、なぜにこの250ccスーパースポーツが世界中で人気になっているかというと、これはヤマハYZF-R25が掲げているキャッチコピー『毎日乗れるスポーツ』が一番端的に表現していると思われます。

ボクも実際に1000cc級のスーパースポーツであるMV AGUSTA F4とヤマハYZF-R25を所有していますが、MV AGUSTA F4ではその性能を持て余してしまい全開走行なんてとても出来ません

その点、YZF-R25は躊躇なく全開走行する事ができ、軽やかに操安できるので絶対性能や速度域がF4に対して劣っていても乗っていて楽しいんです

まさしく現在の250cc人気の秘密はココにあるのではないでしょうか

ビギナーにとっては怖さを感じることなく操作できる絶妙な動力性能であり、ベテランでも不足を感じることなくフルに性能を満喫できる動力性能はまさにファン・トゥ・ライド

そして日本市場に限れば車検が不要でランニングコストが安く、高速道路にも乗れる事から日常で使用するには不足はありません。

アンダーボーンフレームのいわゆるカブタイプが主流(主に125cc)だった東南アジア市場にとっては、カブタイプからステップアップするのにいきなり600cc級のスーパースポーツクラスではなく、ワンクッション入れる事で現実的な選択肢となり得ます。

そして前述のAP250レースの開催により各メーカーが開発や販売に注力する事で、相乗効果が生まれる事になっています。

個人的には鈴鹿4耐レースなどのプロダクションレースも長らく新型モデルが登場しないST600ccクラスに代わってバラエティー豊かなメーカーや最新モデルが揃う250ccクラス(エンジン形式で排気量や車重ハンデ有り)に変更してしまえば良いのに…と思います

ちょっと脱線してしまいましたが、今後も日本国内での250ccフルカウルスポーツ車の人気を持続するためにメーカーに提案したい事は2つ。

1つ目は車両価格を60万円代に抑える事。

2つ目は製造品質を高める事。

です。

1つ目の価格はホンダCBR250RRの様に価格上昇に繋がる過剰な装備やデバイスの必要性を吟味して日本にせよ東南アジアにせよ、買えない価格帯のモデルばかりにならない様に留意する事。

AP250クラスのレギュレーションを調べていませんが、このままメーカー間の開発競争が過熱すると1980年代の国内での250cc戦争の様に次はアルミフレーム採用車や4気筒エンジン採用車の登場が考えられます。

これらは価格上昇に直結するので、AP250クラスなどのレギュレーションで規制して行き過ぎた開発競争とコスト上昇を抑えて欲しいトコロ。

2つ目は価格とは相反するものですが、メイドインジャパンの製品に慣れた日本のユーザーにとっては現在の東南アジア製の作り込みがやや雑なトコロは気になるものがあります

使用するにあたって何ら不足はないのですが、どうしても部品同士のクリアランスや材質の選択,部品公差というものがメイドインジャパンに比べて劣って見えます

特に250ccといえどもDOHC四気筒で20000rpm近くも回してパワー

を絞り出していた1980年代に勃発したHY戦争当時の超高性能な4ストクォーターを知っている世代としては現代の250ccフルカウルスポーツクラスの作りのチープさは否めません

を絞り出していた1980年代に勃発したHY戦争当時の超高性能な4ストクォーターを知っている世代としては現代の250ccフルカウルスポーツクラスの作りのチープさは否めません

これらは人気の高まりと共に国内外のパーツメーカーからより高い品質や性能のアフターパーツが登場しているのでカスタマズを楽しむという方法もありますが、コストを抑えて楽しむという趣旨からはやや遠ざかってしまうので、できればメーカー純正でもう少しクオリティーを高めて欲しいトコロ。

ボクの様にアラフィフになるともう、1000cc級のスーパースポーツの性能を思い切って楽しむ事は体力的にも社会的立場からもできず、盆栽化する事はご同輩共通の悩みだと思います。

性能も車体サイズもコストもベストバランスで純粋にライディングを楽しむ事に注力できるこの250ccフルカウルスポーツ車にしばらく注目

ですぞ

ですぞ

個人的には一時、噂に上がったホンダVTR250SPなんかが登場してくれると嬉しいんだけどね

MOTOARCADIAは『にほんブログ村』に参加しています。

いつも当ブログを訪問して下さるマニアックな方はお気に入り登録後に下のボタンをポチッと,偶然当ブログに辿り着いてご覧になったブログ内容が気に入った方も下のボタンをポチッと押してランクアップにご協力をお願いします。

にほんブログ村

またfacebookもやっています。

是非、下の『いいね!』ボタンを押してお友達にシェアをお願いします。

当ブログをスマートフォンで閲覧される場合は写真が縦長ぎみに表示されることがあります。その場合はスマートフォンを横向きにして閲覧下さい。

わらしべ長者的 次期愛車2号機候補一覧

MOTOARCADIAの愛車遍(愛)歴 Vol.9 (ホンダVFR-VTEC)

ガレージ内の整理整頓

緊急SOS 不要バイク用品ぜんぶ売る大作戦

ツーリングマップル2021 中部北陸版

コンパクト三脚新調

MOTOARCADIAの愛車遍(愛)歴 Vol.9 (ホンダVFR-VTEC)

ガレージ内の整理整頓

緊急SOS 不要バイク用品ぜんぶ売る大作戦

ツーリングマップル2021 中部北陸版

コンパクト三脚新調

昔から小排気量クラスが大好きな僕としては、最近の流れは嬉しいですね(^_^)

AP250は昨年、CBR250RRが圧倒的過ぎるので、シーズン途中にもかかわらず最低車両重量が変更になり、「CBR250RRだけ」5kg重くなりました。

それでも全勝だったんですけどね(^_^;

でもMOTOARCADIAさんの提案は、長い目で見て仰る通りだと思います(^_^)

こん〇〇は、遅レスでスイマセン (^^ゞ

AP250はそんな事情があったんですね、知らなかったなー。

世界中で人気の250ccクラス(海外は300ccクラス)は各地域での思惑や法規制の関係で現在一番人気のクラスだからこそ、この人気を維持できる様にメーカー間で切磋琢磨しながら盛り上げて行って欲しいと思いますモン♪ (*^^*)